○失業者の退職手当

昭和五十年七月二十九日

青森県人事委員会規則七―三三

人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)をここに公布する。

失業者の退職手当

人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号。以下「条例」という。)第十条第一項及び第十一項並びに第二十一条の規定に基づき、失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二九、七、七人委規則・令四、一〇、一七人委規則・一部改正)

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定めるもの)

第二条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

一 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

二 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

四 公務上の傷病により退職した者

五 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平一三、五、二人委規則・追加、平一九、九、七人委規則・令元、一二、一三人委規則・一部改正)

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由)

第三条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。

一 疾病又は負傷(条例第十条第十二項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

二 退職した職員の常時介護を必要とする程度の疾病、負傷、老衰又は障がいの状態にある親族等の看護

(昭五七、一〇、一四人委規則・昭六〇、三、一九人委規則・一部改正、平一三、五、二人委規則・旧第二条繰下、令四、一〇、一七人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

(受給期間延長の申出)

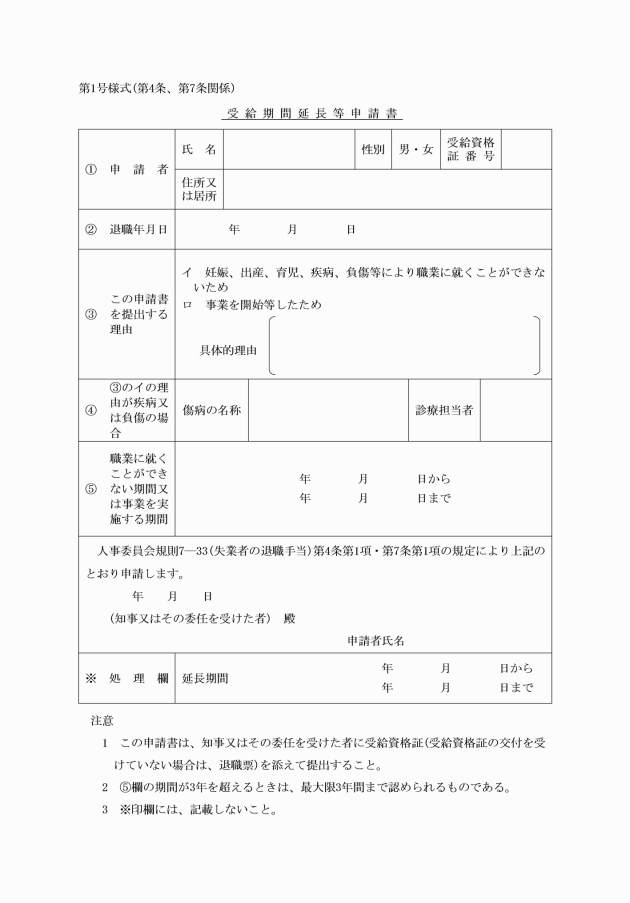

第四条 条例第十条第一項の申出は、受給期間延長等申請書(第一号様式)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の受給資格の決定を受けている場合は受給資格の決定を受けていることを証明する書類(以下「受給資格証」という。)(受給資格証の交付を受けていない場合は基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)であることを証明する書類(以下「退職票」という。)。以下同じ。)を添えて知事(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に提出して行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

二 条例第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

(平一三、五、二人委規則・旧第三条繰下、令元、一二、一三人委規則・令四、一〇、一七人委規則・一部改正)

一 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十条第一項に規定する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。)の支給を受けたもの

三 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと知事が認めたもの

(令四、一〇、一七人委規則・追加、令七、三、三一人委規則・一部改正)

二 その他事業を開始した職員に準ずるものとして知事が認めた職員

(令四、一〇、一七人委規則・追加)

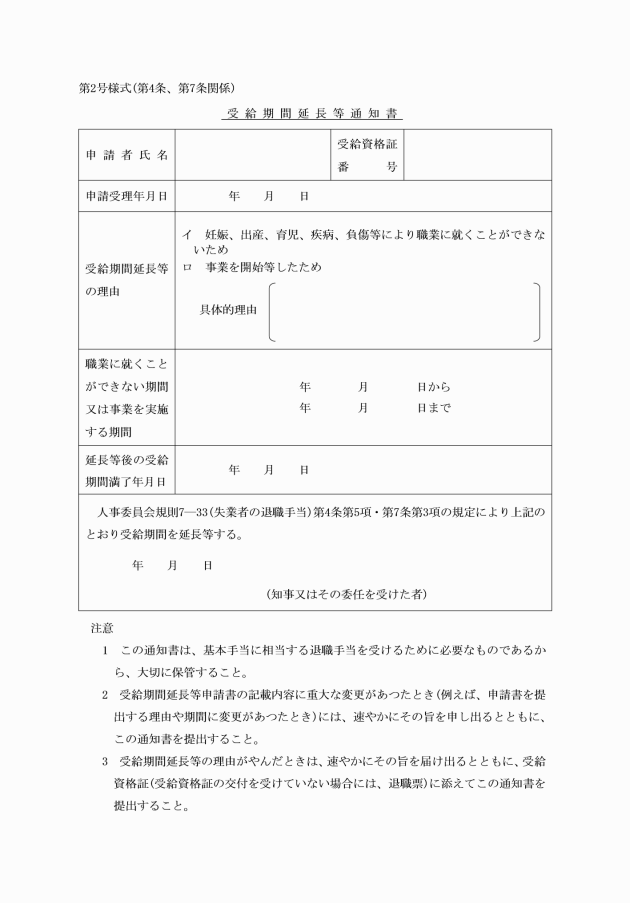

3 知事は、特例申出をした者が条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第五項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第五項の規定により準用する第四条第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、知事は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

二 条例第十条第五項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

(令四、一〇、一七人委規則・追加)

(条例第十条第十一項第二号に規定する人事委員会規則で定める者)

第八条 条例第十条第十一項第二号イに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

二 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの

三 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの

2 条例第十条第十一項第二号ロに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第二号に定める者とする。

(平二九、七、七人委規則・追加、令四、一〇、一七人委規則・旧第五条繰下・一部改正)

(雑則)

第九条 この規則に定めるほか、失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一三、五、二人委規則・旧第四条繰下、平二九、七、七人委規則・旧第五条繰下、令四、一〇、一七人委規則・旧第六条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(令二、八、二六人委規則・旧附則・一部改正)

(令二、八、二六人委規則・追加)

附則(昭和五七年一〇月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月一九日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第七項に規定する失業者の退職手当の額)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年三月青森県条例第七号。以下「改正条例」という。)附則第七項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第五項若しくは第六項の規定又は改正条例附則第五項中「施行日以後」とあるのを「昭和五十九年八月一日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとした場合の当該規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとした場合におけることとなる退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項まで及び第六項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

二 前号に掲げる者以外の者 新条例第十条の規定を適用するとした場合に受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項まで及び第六項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

附則(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年四月二六日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 受給期間延長申請書及び受給期間延長通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

附則(平成一三年五月二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附則(平成一九年九月七日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二九年七月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び次項の規定は、令和元年十二月十四日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)第二条第四号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)(以下「改正後の規則」という。)第二条に規定する条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。

3 改正後の規則第四条第二項の規定は、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

附則(令和二年八月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)附則第二項の規定は、令和二年五月一日以降に退職した者について適用する。

附則(令和四年三月二三日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている第一条の規定による改正前の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)の様式により使用されている書類は、同条による改正後の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)の様式によるものとみなす。

附則(令和四年一〇月一七日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年七月一日以降に条例第十条第五項に規定する事業を開始した職員又は改正後の規則第六条に規定する職員に該当することとなつた者について適用する。

(経過措置)

2 令和四年七月一日から公布の日の前日までの間に条例第十条第五項に規定する事業を開始した職員又は改正後の規則第六条に規定する職員に該当することとなつた者が、公布の日から起算して二箇月以内に改正後の規則第七条第二項に規定する特例申出をしたときは、同項に規定する期間内に特例申出をしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の人事委員会規則七―三三(失業者の退職手当)の様式により使用されている書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

附則(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月三一日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令4、10、17人委規則・全改)

(令4、10、17人委規則・全改)